La majorité de la pêche industrielle dans les aires marines protégées échappe à toute surveillance

Une étude menée par l’Université de Montpellier, l’IRD, le CNRS et l’ONG BLOOM vient de paraître dans la revue Science le 24 juillet. Elle révèle que la majorité des aires marines protégées dans le monde restent exposées à la pêche industrielle, dont une large part échappe à toute surveillance publique. Près de la moitié des 6000 AMP (aires marines protégées) côtières étudiées ont été pêchées de manière industrielle entre 2022 et 2024, et deux tiers des navires impliqués n’ont pas transmis leur position, échappant ainsi aux systèmes de suivi publics. L’intensité réelle de la pêche industrielle dans ces zones a donc été largement sous-estimée. En somme, une grande partie des AMP ne respecte pas les recommandations scientifiques et n’offre que peu, voire aucune protection face à la pêche industrielle.

La réalité de la pêche industrielle dans les aires marines protégées

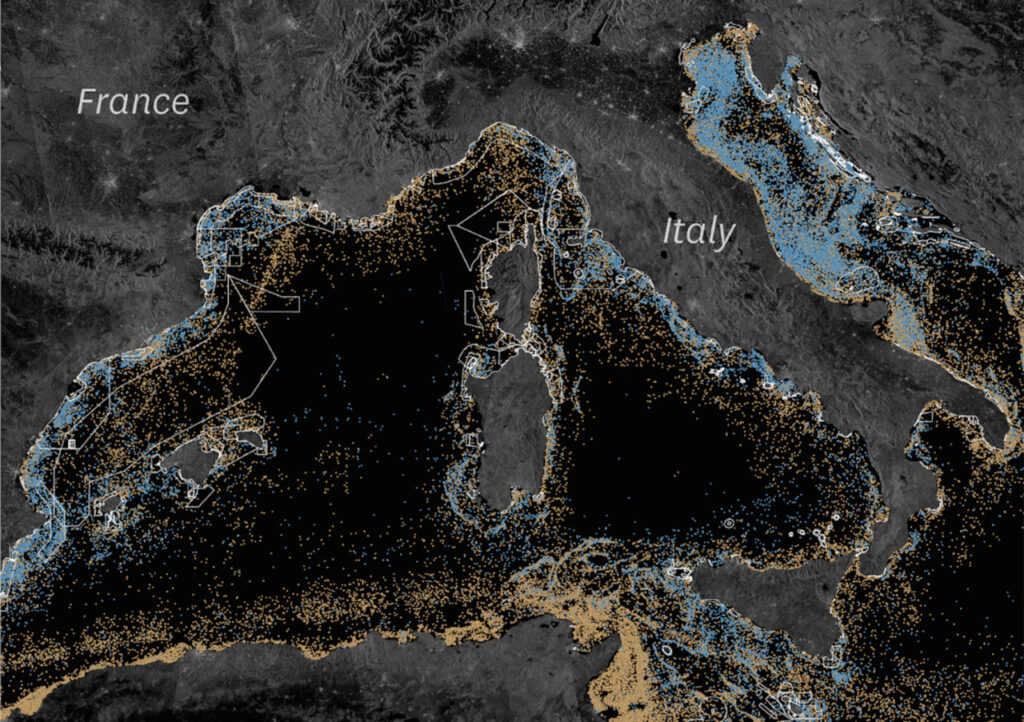

L’étude s’appuie sur des données de l’ONG Global Fishing Watch, qui combine des images satellites et les signaux GPS des navires transmis par le système d’identification automatique (AIS). Ce système de positionnement GPS rend publiques la position et la trajectoire des navires. En croisant ces données avec les détections sur images satellites, les chercheurs peuvent non seulement repérer les navires déclarés, mais aussi ceux qui n’apparaissent pas sur les systèmes de surveillance publique.

L’étude révèle que des navires de pêche industrielle opèrent dans près de la moitié des AMP côtières et que deux tiers d’entre eux échappent à la détection par les systèmes publics, y compris dans l’Union européenne, où l’AIS est pourtant obligatoire pour les navires de plus de 15 mètres. Cette approche inédite révèle que la pêche industrielle dans les AMP est bien plus importante qu’estimé jusqu’à présent, les données AIS utilisées par la plupart des gouvernements ne reflétant qu’une part limitée de la réalité. L’étude montre également que les AMP exemptes d’activité industrielle le sont surtout grâce à leur emplacement stratégique — zones côtières OU reculées, peu exploitées par la pêche industrielle — et non grâce à leur niveau de protection. Cela révèle un placement opportuniste des AMP, situées dans des zones peu pêchées afin d’atteindre plus facilement les objectifs internationaux.

Vers une véritable protection de l’océan

Les AMP sont l’un des outils les plus efficaces pour protéger l’océan, la vie marine et la pêche artisanale. Si les États se sont engagés à protéger 30 % de leurs eaux d’ici 2030 et que plus de 9 % de l’océan est officiellement couvert par des aires marines protégées (AMP) en juillet 2025, la réalité est tout autre : moins de 3 % de ces zones bénéficient d’une protection stricte, la seule jugée efficace pour protéger la biodiversité marine. La plupart des AMP dans le monde n’excluent pas les activités industrielles, ce qui va à l’encontre des recommandations scientifiques. Par exemple, la France affirme protéger plus de 33 % de ses eaux, mais seules 4 % d’entre elles bénéficient de réglementations et d’un niveau de protection réellement efficace, dont seulement 0,03 % dans les eaux métropolitaines.

Cette étude montre que la quantité des AMP ne fait pas leur qualité, et souligne la nécessité urgente d’une protection effective de l’Océan pour que les aires marines protégées fournissent leurs bénéfices sociaux et écologiques escomptés. En ce sens, les auteurs formulent trois recommandations :

- Les AMP doivent suivre les recommandations scientifiques et interdire la pêche industrielle, faute de quoi elles ne devraient pas être considérées comme des vraies AMP.

- Les AMP doivent aussi être situées dans des zones soumises à pression, pas seulement dans des zones peu exploitées.

- La surveillance des pêcheries doit être renforcée et plus transparente, notamment en généralisant l’usage de l’AIS à l’échelle mondiale.

Informations pratiques :

- Date de parution : jeudi 24 juillet 2025

- L’étude complète : ici

- L’unité MARBEC : ici